「今日はもう無理……」

英語の教材を開く気力がゼロの日って、ありませんか?

子育てや仕事に追われて疲れ切った日。

体調がいまひとつの日。

「勉強しなきゃ」と思うほど、重たく感じて手が止まる。

私もそんな日ばかりです。

夫が出張で1週間不在ともなれば、

くったくたでもう何もしたくありません(^^;

でも、ここで完全に手を止めてしまうと、

せっかく積み上げてきた習慣が途切れてしまいます。

「昨日はやらなかったから、

今日はやらなきゃ……」

というプレッシャーが増え、

ますます続けるのがつらくなるんですよね。

悪 循 環!

そんなときに助けてくれるのが、

“超低ハードル”勉強法です。

「これくらいならできる!」

という小さな行動を積み上げることで、

やる気ゼロの日でも習慣を

つなぎとめることができます。

やる気がある日ならしっかり勉強すればいい。

でも、やる気がゼロの日は

「ゼロで終わらせない」ことが

何より大事なんです。

今回は、この超低ハードル勉強法のポイント7つをご紹介します!

1.「1つだけ」を決めておく

「英語の記事を1本読もう」と思うと重いですが、

「とりあえず1文だけ」

とハードルを下げれば、案外スッと手が伸びます。

1文読んで終わりでもいいし、

気分が乗れば自然と2文、3文と

読み進められることもあります。

大事なのは“最低ライン”を先に決めておくこと。

そうすると

「勉強しなきゃだけど、何やろう……」

と迷うストレスがなくなります。

ちなみに、私の最低ラインは

「英語マンガを1セリフ読む」です。

”Whoa!”

これで1セリフ、完了! なんて日もあります(笑)。

2.小さくても「勉強!」カウント

たった1分でも、やったことは立派な勉強です!

「今日は少ししかできなかった」ではなく

「ゼロじゃなかった!」と考えることで、

自分を責める気持ちが消えます。

この小さな“積み上げ感”が、

翌日のやる気につながるんです。

「やった」という事実を大切にして

習慣にすることを最優先で考えましょう^^

3.机に向かわない

疲れてノートや本を開くのは無理でも、

スマホなら開けます!

私は家事をしながら英語音声を流し、

聞こえた音をマネする

「ながらシャドーイング」をよくします。

完璧に聞き取れなくてもOK!

「声に出した」ことが勉強です!

机に向かわなくても英語に触れる。

忙しい人ほど、どこでもできる

勉強をしていきましょう。

4.復習オンリーデー

新しい内容は一切やらず、

既習ページをペラペラ眺めるだけの日にします。

声に出せるところは声に出してもよし、

覚えていない箇所にふせんを貼るだけでもよし。

復習は

「もう知ってること」

なので、気力ゼロの日でもやりやすいです。

私の場合、

手帳兼ノートに「気になる英語表現」をメモしてあります。

手帳で予定やタスクを確認するついでに、

パラパラめくれば目に入るようになっています。

はい、勉強した!

これぐらい軽くいきましょう(笑)。

5.ゲームや動画も英語なら勉強

気力がなくても

「遊ぶ」なら楽しんでできるもの。

私はゲームの言語設定を英語に変えたり、

YouTubeを英語字幕で見たりしています。

意味が全部わからなくても、楽しみながら

「英語に触れた!」

という事実が残れば、それで十分!

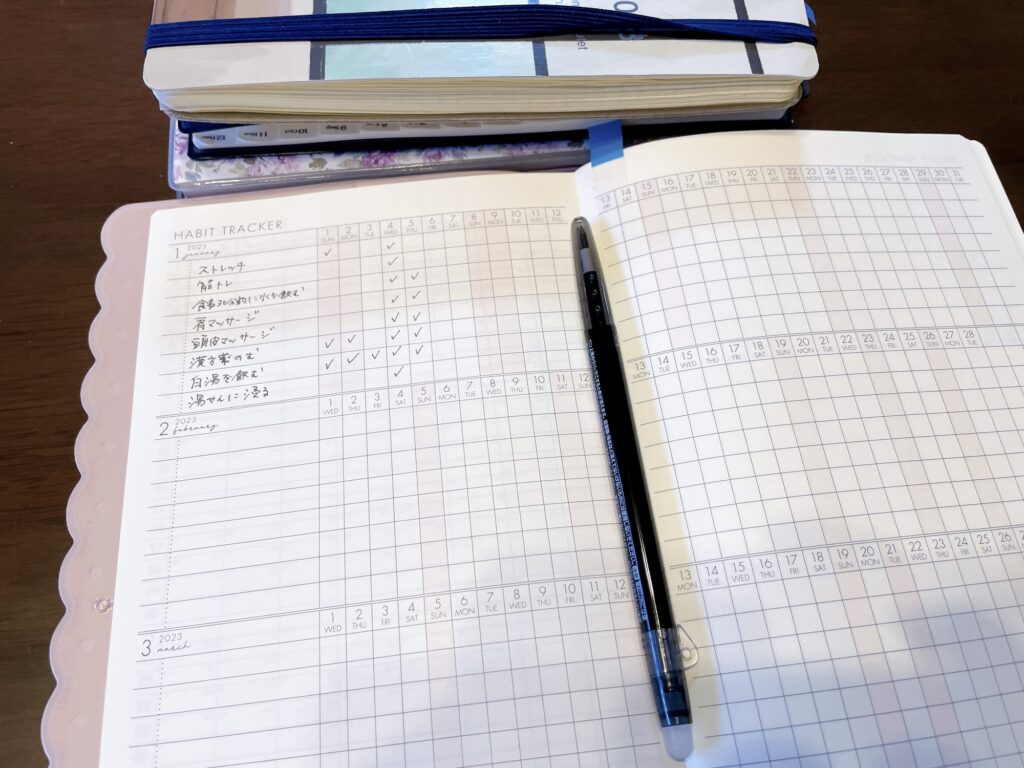

6.小さな「証拠」を残しておく

1日1文を読んだらノートに書き写す、

アプリを解いたらスクリーンショットを残すなど、

「今日もやった」証拠を

見える形にすると達成感が倍増します。

カレンダーにシールを貼るのも、

単純ですが効果的です。

小さな積み上げが目に見えると、

「続けたい」という気持ちが自然に湧いてきます。

普段から勉強時間の記録をつけるのもおすすめ。

手帳に書き込むアナログでも、

勉強記録アプリに入力するデジタルでも、

自分が続けやすい方法で

積み上げを残してみましょう。

7.「ゼロにしない」が最優先

やる気ゼロの日は、

完璧な勉強なんてできなくて当然。

「今日はこれしかできなかった…」と

落ち込むより、

「ゼロじゃなかった!」

と喜んでいいんです。

習慣を途切れさせない最大の秘訣は、

ゼロで終わらせないこと。

脳科学的にも、習慣化に量は関係ないと

言われています。

不完全でも前に進めば、

勉強習慣は着実に積み上がっていきます。

まとめ

やる気ゼロの日でも勉強を続けるコツは、

「ゼロにしない」こと。

1文だけ、1分だけ、声を出すだけ――

その小さな積み重ねが、

翌日の自分を助けてくれます。

「今日はこれしかできなかった…」よりも、

「今日もゼロじゃなかった!」と思える方が、

気持ちがずっと軽くなりますよね。

私自身、そんな小さな積み重ねに助けられてきました。

あなたなら「やる気が出ない日」に

どんな工夫をしますか?

「これならできる」という

自分だけの小さな習慣、

ぜひ探してみてください!

習慣化の参考になる書籍はこちら↓